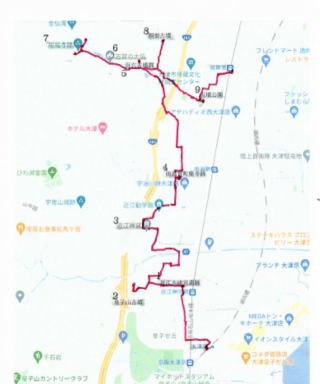

第11回 近江大津宮跡を訪ね 渡来人の郷を巡る …開催日:HR5-7-2

ルート:JR大津京駅/近江大津宮跡、皇子山古墳、近江神宮、南滋賀町廃寺跡、百穴古墳群

志賀の大仏、崇福寺跡、桐畑古墳(熊ケ谷古墳群・太鼓塚古墳群)、京阪滋賀里駅(解散)

[Photo] 皇子山古墳を背景に!

[Photo] 皇子山古墳を背景に!

(前列左から)久保田・熊谷・安西夫妻、

(中・後列…)北野・鶴田・齋藤・佐々木夫妻、板井(ウシロ)

■関西支部ハイキング(第11回)…… 『近江大津宮跡を訪ね、渡来人の郷を巡る』

2018年より休止していた関西5支部ハイキングが再開されました。

今回は第11回目となり、世話人:久保田耕平氏の住い周辺の大津市にある近江大津宮跡と

その周辺を訪ねました。

当初計画の7月1日(土)は大雨予報により順延し、7月2日(日)となりました。当日は打って

変わって、晴れ 猛暑の中で熱中症などが気になるほどでしたが、参加者(蔵前6人、

如水会7人の計13人)は全員無事、約8kmの行程を完歩しました。

JR大津京駅に朝10時に集合して、最初に訪れたのは近江大津宮跡でした。西暦667年、

天智天皇が大和飛鳥から近江大津宮へ遷都し、壬申の乱によりわずか5年で崩壊しました。

僅かな期間でしたが後の律令国家の基礎を築いた天智天皇は歴代の天皇の中でも格別に

崇敬が深いようです。

続いて皇子山古墳に登りました。西に比叡の山々、東は遠く近江富士が見渡せる琵琶湖西岸の

丘に位置しています。かなり高い前方後円墳でしたが全員登り切りました。その後、近江神宮に

向かいました。次に南滋賀町廃寺跡。ここで昼食を摂り、東海自然歩道を歩いて、天智天皇の

勅願により建てられた崇福寺跡に向かいました。広い範囲に金堂、弥勒堂などが点在していた

ようです。ここも高い丘になっていて息が切れる思いで何とか登りました。

後は下り坂、途中に古墳群が点在しており、志賀の大仏、百穴古墳群、切畑古墳群を見学しました。

最後に、古墳公園を経て、京阪・滋賀里駅に到着、

午後3時過ぎに解散。各人帰路に付きました。

伊奈照夫(S41機)記 記

Kuramae Journal誌 No.1099 掲載(2023-Autumn号)

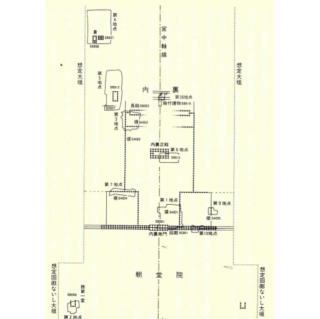

■Map(2023・07・02関西5支部ハイキング) ■ 近江大津宮(おうみおおつみや)

*天武天皇元年(672年)の壬申の乱で

大海人皇子に敗れたため、5年余りで廃都

*1895年(明治28年)志賀宮址碑、建立

*1974年(昭和49年)以来の

発掘調査で、大津市錦織の住宅地で

宮の一部遺構が確認され、

「近江大津宮錦織遺跡」として国の史跡に指定

*(錦織遺跡第2地点)近江大津宮 内裏正殿跡

*(錦織遺跡第4地点)塀跡を検出

*『今昔物語集』『元亨釈書』や園城寺の寺誌には、

大津宮西北の滋賀山中金泉谷(現在の大形谷)に

崇福寺が建立されたとの記載があり。

アルバム集

・近江大津宮錦織遺跡

・皇子山古墳群にて

・近江神宮にて

・南滋賀町廃寺跡(みなみしがちょうはいじあと)

*大津市南志賀にある寺院跡。

川原寺(かわらでら)式伽藍配置。

*発掘調査の結果、3町(約310m)

四方の寺域の可能性。

*出土した瓦は白鳳(はくほう)時代の

川原寺式複弁蓮華文系統と規模が

やや大きくデザインも異なる単弁

系統がある。

*1957年(昭和32)に国の史跡に指定

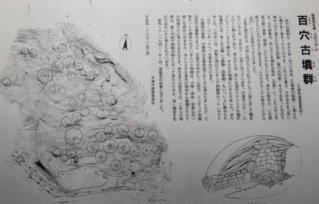

・百穴古墳群(ひゃっけつこふんぐん)

*滋賀里の西方山中の山中越の

旧道沿いにある。

*すべてドーム状の横穴式石室

をもつ円墳とみられる。

*古墳群のうち一基には花崗岩

製のくり抜き式石棺が安置。

*石室の構造から6世紀後半頃の

ものと考えられる。

・志賀の大仏(しがのおぼとけ)にて

*比叡山東麓、京・北白

ある。

*高さ3.5m、幅2.7mの花

崗岩に彫られた像3.13m

の阿弥陀如来坐像(あ

みだにょらいざぞう)。

*鎌倉時代の13世紀頃の作 。

。

山中越の旅人の道中安全を

祈願した

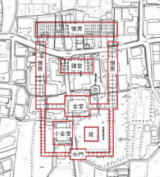

・崇福寺跡(すうふくじあと)

*飛鳥時代後期から室町時代にかけて存在した寺院の遺跡

*出土した崇福寺塔心礎納置品は国宝に、遺跡は国の史跡

と歴史的風土特別保存地区に指定

*北尾根の、平場の西側に弥勒堂跡とされる瓦積基壇あり、

基壇内に間口5間、奥行き3間の礎石が並ぶ

*中尾根北側の、東は塔跡、西は小金堂跡と考えられ、それ

ぞれ礎石と基壇を残す

*南尾根の、西側は金堂跡とされ、基壇と礎石群が残る。

また中央の間口3間奥行き2間には須弥壇があったと

思われ、礎石間に狭間石が置かれている

北尾根・弥勒堂基壇

南尾根西側、金堂跡、基壇と礎石群 中尾根北側、東は塔跡、西は小金堂跡

・桐畑古墳群(きりはたこふんぐん)

<熊ヶ谷古墳群(くまがやこふんぐん)>

*熊ヶ谷1号墳

(桐畑古墳 桐畑1号墳)

*琵琶湖西岸に存在する、

10基からなる古墳群

*当古墳は丘陵下の山麓

に存在、現在はお寺の

境内に保存。